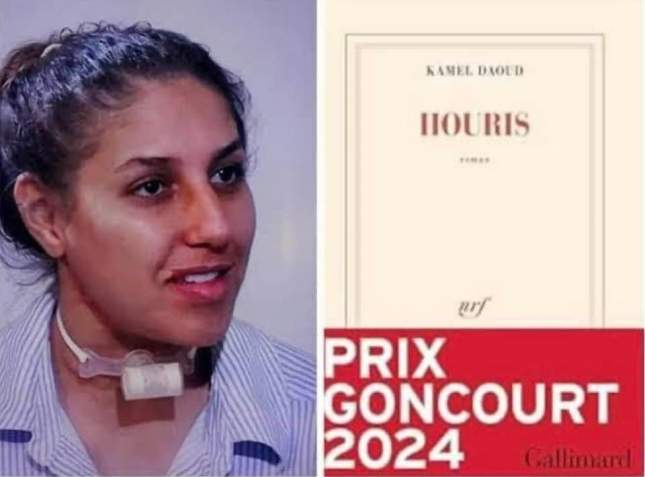

En 2024, un roman est couronné du plus prestigieux prix littéraire français : le Goncourt. Houris, signé Kamel Daoud, séduit par son « style », son sujet, sa charge tragique. Il raconte l’histoire d’une fillette algérienne, égorgée par des islamistes durant la décennie noire, survivante muette, ressuscitée par les mots.

Une fiction ? Non. Un plagiat ? Plus grave encore : une confiscation.

Car cette histoire, dans ses moindres détails, est celle de Saada Arbane, une femme bien réelle, bien vivante, et bien ignorée. Ce n’est pas une invention littéraire. C’est un récit de chair, de cicatrice, et de mémoire, recyclé sans consentement, déformé sans égard, et monétisé sans éthique.

Une enfant mutilée, devenue femme invisible,

À l’âge de 5 ans, Saada est victime d’une attaque terroriste dans un village d’Algérie. Égorgée, ses cordes vocales sectionnées, elle est laissée pour morte. Elle survit. Elle est recueillie, adoptée par une ministre Algérienne, Madame Zahia Mentouri, qui l’élève avec amour et exigence.

Saada grandit à Oran. Elle apprend à lire, à comprendre le monde. Elle parle — difficilement, par une canule, mais elle parle. Elle écrit. Elle pense. Elle n’a jamais quitté l’Algérie, jamais demandé d’asile en France ou ailleurs en occident, jamais quémandé d’antenne. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu’on ne l’entend pas.

Une vie volée, mot pour mot,

Le roman de Kamel Daoud ne s’inspire pas vaguement de ce destin. Il le retranscrit minutieusement : le trauma, le mutisme, le cadre familial, les foulards de luxe, le tatouage, les détails médicaux… jusqu’à sa propre adresse.

L’histoire de Saada, vidée de son nom, devient Houris, un objet littéraire taillé pour les applaudissements des salons parisiens.

Le plus glaçant ? Saada affirme n’avoir jamais été informée. Et elle raconte que sa psychiatre — auprès de qui elle déposait ses souffrances — est l’épouse de l’auteur. Une trahison intime et médicale qui interroge lourdement l’éthique de la démarche.

Accuser la victime, blanchir l’auteur,

Lorsqu’elle découvre le roman, Saada parle. Elle refuse d’être effacée une deuxième fois — après avoir échappé à la mort, elle ne veut pas disparaître dans la fiction d’un autre. Elle dépose plainte. Elle alerte.

Et alors ? Silence.

Pire : la machine médiatique française se retourne contre elle. On murmure qu’elle serait “manipulée par les services Algériens”. Qu’elle “cherche à nuire”. On la psychologise, on la suspecte, on l’invisibilise. Pendant ce temps, Kamel Daoud enchaîne les interviews, les plateaux, les tribunes. Il nie. Il se dit persécuté. Il revêt le costume du “romancier harcelé par l’État Algérien”.

Cette inversion victimaire est d’une violence redoutable : l’agresseur devient martyr, la survivante devient suspecte.

Et personne ne vérifie, insinifiant est le nombre de ceux qui enquêtent. Il suffit de son prestige et de son réseau pour rendre sa version incontestable.

Une Algérienne qui ne rentre pas dans le cadre,

Pourquoi ce mutisme général ? Parce que Saada Arbane ne correspond pas au récit attendu.

Elle ne vit pas en France.

Elle n’est ni voilée, ni “sauvée” par la République.

Elle parle un français parfait.

Elle ne veut pas être une victime spectaculaire.

Et elle ose accuser un écrivain “intouchable”.

Dans les cercles postcoloniaux chics, on écoute les femmes du Sud seulement si elles viennent confirmer les récits convenus : l’exil salvateur, l’émancipation grâce à l’Occident, l’islamisme réduit à un décor. Saada, elle, ne joue pas ce rôle.

Une fiction coloniale sous vernis littéraire,

Ce que révèle cette affaire, ce n’est pas seulement un problème d’éthique individuelle. C’est un malaise structurel dans la façon dont les voix du Sud sont traitées dans la sphère culturelle française.

Kamel Daoud n’a pas “rendu hommage”. Il a parlé à la place. Il n’a pas donné une voix à une oubliée : il l’a dépossédée de la sienne.

Et la France intellectuelle, une fois de plus, a préféré le confort d’un récit bien écrit à la gêne d’une vérité dérangeante.

Ce que nous appelons:

Nous, le comité de soutien a Madame Saada Arbane nous demandons:

Plus d’enquêtes journalistiques indépendantes sur les faits.

Une prise de parole de la part des institutions littéraires françaises.

Un droit de réponse pour Saada Arbane dans les médias qui ont couvert le Goncourt.

Une réflexion de fond sur les mécanismes d’appropriation et d’effacement dans l’industrie littéraire.

Parce que ce silence, ce mépris, cette complicité passive nous concernent toutes et tous.

Parce que ce n’est pas un roman. C’est une mémoire volée. Et il est temps d’y faire face.