Derrière l’éclat des plateaux télé et la gloire littéraire, l’affaire Saada Arbane contre Kamel Daoud révèle un autre visage : celui d’une lutte pour la dignité et la parole. Dans ce podcast, nous revisitons la chronologie de cette affaire, entre confidences familiales et regards de la diaspora algérienne. Avec Assia Mentouri et Sofiane Djebbar, nous interrogeons : comment une histoire intime se transforme-t-elle en affaire publique ? Et que dit-elle de notre rapport au pouvoir, à la culture et au silence imposé ? Septembre 2025. Domino Podcast est animé par: Zoubida Berrahou, Autrice et Professeur des Universités à Mascara- Algerie. Latifa Kharrat, Journaliste basée a Washington DC.

Archives de Catégorie: Litterrature

Camus–Daoud : comment l’édition Parisienne fabrique ses héritiers « utiles ».

Il fallait un « fils ». Pas un disciple et surtout pas un lecteur — un héritier utilisable. L’édition parisienne l’a trouvé : Kamel Daoud, propulsé « enfant légitime » d’Albert Camus.

Le récit est simple, donc bankable : un écrivain Algérien reprend « L’Étranger », donne une voix à « l’Arabe », et l’on déclare aussitôt la filiation.

Tout est prêt pour la mise en rayon : titres accrocheurs, quatrièmes exaltées, plateaux TV, prix, podcasts, tribunes. Peu importe que la parenté littéraire soit introuvable, elle est symbolique, médiatique, marchande — et surtout idéologique-politique.

C’est une architecture de discours, pas une évidence d’écriture.

Mode d’emploi d’un héritier (Parisien),

1-Ancrage : rattacher Daoud à Camus par « Meursault, contre-enquête ».

2-Répétition : saturer la presse de la formule « l’enfant légitime » jusqu’à ce qu’elle ait l’air vraie.

3-Captation mémorielle : faire de la littérature Algérienne un prolongement de Camus — donc lisible, domestiqué, patrimonialisé.

4-Valorisation commerciale : prix, festivals, grands entretiens, on vend une histoire autant qu’un livre.

5-Neutralisation du dissensus : toute objection (style dissemblable, biographies opposées, recyclages) est requalifiée en « débat stimulant ».

Le récit tient, donc il vend.

Camus : le réalisme contre l’injonction au meeting,

Rappel salutaire : Camus n’a pas écrit des tracts. Il a décrit l’Algérie coloniale telle qu’elle était.

L’« Arabe » sans nom dans L’Étranger ? Scandaleux aujourd’hui, réaliste a l’epoque : l’indigène était juridiquement et symboliquement anonymisé.

Autrement dit, Camus n’est pas Sartre et n’a jamais prétendu l’être. Il écrit sec, net, presque minéral. Une seule phrase suffit : « Aujourd’hui, maman est morte. » Aucun pathos, aucune posture, la brutalité nue du réel.

On peut débattre du silence politique mais jamais lui reprocher de n’avoir pas joué un rôle qu’il refusait.

Non, Camus n’est pas un tribun : il est un écrivain du réel.

Daoud : l’effet miroir, la commande, la contradiction,

Daoud est venu par le commentaire. « Meursault, contre-enquête » fut un geste : renverser la focale. Soit. Mais l’avant comme l’après se répètent. « Ô Pharaon », « Houris » : des livres qui donnent le sentiment de répondre à des attentes externes — d’où l’impression récurrente de romans de commande, pensés pour un moment, un acheteur, une polémique.

On rejoue l’Algérie des années 80, avec des témoignages qui varient d’une interview à l’autre, le terrain se fait glissant, l’autorité comme la légitimité vacillent.

Et le style ? Rien à voir avec Camus : baroque, oratoire, gonflé de métaphores et de provocations.

Camus taille la phrase, Daoud l’enfle.

Camus observe, Daoud se met en scène.

Deux régimes d’écriture, deux économies morales, zéro continuité esthétique.

Biographies : des vies qui ne se parlent pas.

Camus : pauvreté à Belcourt, mère analphabète, promiscuité sociale, la mer comme horizon, la lumière comme matière.

Daoud : né après a Mesra apres l’indépendance, loin de la mer, écoles Algériennes, famille de condition moyenne mais certainement pas pauvre.

Aucune nécessité partagée, aucune mémoire commune. On peut coudre toutes les étiquettes qu’on veut, la géologie intime n’est pas la même.

Camus, enfant de la mer ; Daoud, enfant de l’intérieur. La filiation biographique ne tient pas deux minutes.

« Langue intérieure » : un emprunt maquillé en signature

Lorsqu’on brandit la « langue intérieure » comme la trouvaille d’un seul, on efface une histoire critique : Assia Djebar et Kateb Yacine en ont longuement fait l’outil même de lecture de la littérature Algérienne Francophone. Ce champ est préexistant ; l’invoquer aujourd’hui n’en fait pas une invention.

Rien de spécifique, rien de neuf sinon un héritage repris, rebaptisé et vendu comme label personnel. Nous ne sommes pas a une usurpation près .

Le système Parisien : mécanique d’appropriation mémorielle,

Voici où tout se joue — pas dans les textes mais dans l’appareil.

– Marketing de filiation : on fabrique une lignée parce qu’une lignée rassure et se vend. « Héritier de Camus » est plus efficace qu’« écrivain Algérien singulier ».

– Prix & circuits : salons, jurys, dîners, plateaux — cocon d’entre-soi qui valide le récit et l’institue en vérité publique.

– Éditorialisation des polémiques : un livre, un scandale calibré (Houris en a fourni l’occasion), des tribunes dans la foulée : la polémique devient campagne de lancement.

-Quatrièmes & blurbs : on cite Camus partout, on convoque « la Méditerranée », « la lumière », « l’absurde » — éléments de langage recyclés qui créent l’illusion d’une continuité.

Caution Algérienne : Paris adore exhiber un « héritier » pour se penser généreux avec l’Algérie, tout en gardant la centralité Camusienne comme prisme d’accès.

Canon verrouillé : tant que Camus reste la porte d’entrée obligée, le présent Algérien se lit en arrière, et les œuvres qui ne rentrent pas dans le cadre disparaissent des radars.

Pourquoi cette filiation est politique?

Parce qu’elle pacifie le rapport colonial en le patrimonialisant : si Daoud prolonge Camus, l’histoire devient « transmission », l’altérité est adoucie en héritage littéraire commun. Parce qu’elle neutralise la diversité Algérienne : une voix « compatible » suffit, le reste devient décor.

Parce qu’elle externalise le contrôle du récit : c’est Paris qui désigne l’héritier, Paris qui homologue la filiation, Paris qui encaisse la rente symbolique et commerciale.

Retour aux œuvres : ce qui ne colle pas (et ne collera pas)

Projet : Camus écrit le réel sans tribune ; on lui demande d’être Sartre. Non.

Style : limpidité, retenue, minéralité chez Camus ; emphase, oratoire, baroque chez Daoud.

Biographie : pauvreté + mer (Camus) vs post-indépendance + Mesra (Daoud).

Geste littéraire : Camus pose ; Daoud réagit.

Concepts : la « langue intérieure » n’est pas la sienne : Djebar et Kateb l’ont travaillée avant lui.

Trajectoire éditoriale : la répétition de schémas (romans qui semblent répondre à des commandes, polémiques opportunes) sert l’appareil plus que l’exigence littéraire.

Tout cela ne dessine pas une lignée : cela cartographie une construction.

Au final, qui pénalise t-on dans l’opération ?

1-Le lecteur, d’abord, qu’on infantilise à coups de mythologies prêtes-à-vendre.

2-Les autres écrivains Algériens, dans un deuxieme temps, qu’on invisibilise parce qu’ils ne cochent pas la case « héritier de ». 3-3-L’histoire littéraire, enfin, qu’on réécrit pour l’ajuster aux besoins d’une capitale qui se rêve métropole de la mémoire autant que du livre.

Recap:

Camus n’a pas de « fils », Il a des lecteurs — et des œuvres. On peut aimer Camus sans lui fabriquer des héritiers.

On peut lire Daoud sans lui inventer une ascendance. Or tant que l’édition Parisienne organisera la littérature Algérienne autour de Camus comme matrice et d’un « héritier » homologué, on confondra critique-marketing, mémoire -marchandise et politique-littérature.

Que reste t-il a faire?

Refusons l’angle facile et relisons Camus pour ce qu’il fait : un réalisme sec qui refuse la tribune.

Relisons Daoud pour ce qu’il produit : des textes oratoires, répétitifs, polémiques, qui semblent souvent calibrés pour l’époque et ses plateaux.

Mais surtout cessons de confondre une fiction de filiation avec une vérité d’écriture. Le reste, tout le reste appartient aux attachés de presse.

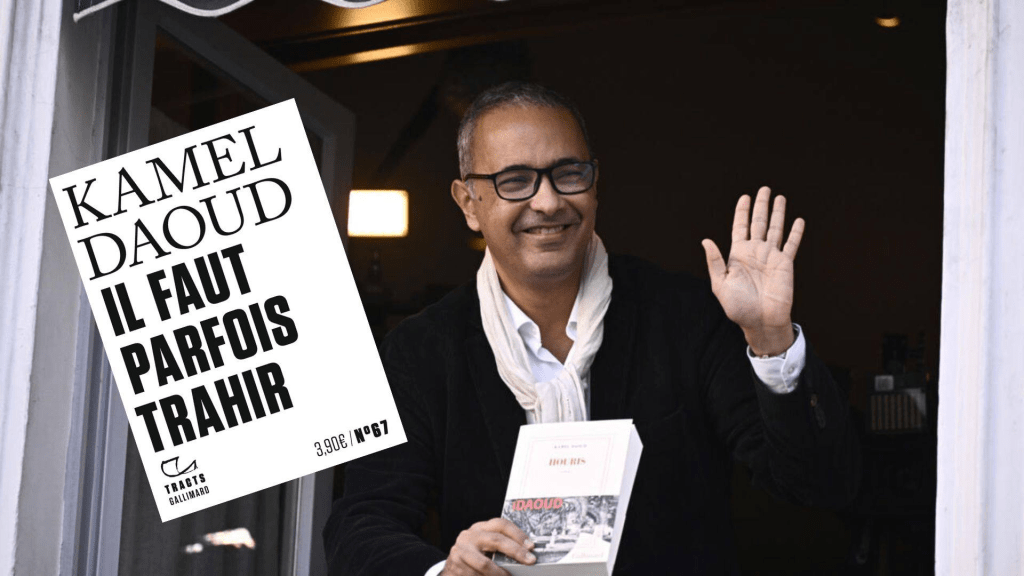

Kamel Daoud et le confort tranquille du néocolonialisme mediatique,

Kamel Daoud a-t-il encore quelque chose à dire ou simplement à redire ? Car, The chroniqueur ne questionne pas, il confirme. Il ne dérange pas, il rassure.

Derrière l’image d’un écrivain « libre », acclamé à Paris, décoré, publié chez Gallimard, célébré sur les plateaux français, se dessine une fonction beaucoup plus politique que litterraire: celle de chroniqueur officiel d’un récit rassurant pour une France en crise identitaire.

Ses romans, comme l’analyse justement l’universitaire Zoubida Berrahou, sont moins des œuvres de création que des vitrines idéologiques. « Houris », son dernier en date, n’est rien de plus qu’un remake de Ô Pharaon — même récit, mêmes symboles, mêmes obsessions, mais cette fois adaptés au goût du jour, lisibles, présentables, récompensables.

Dans ce jeu, l’ambiguïté laisse place a la lisibilité. la complexité à la clarté idéologique : ce n’est pas de littérature dont il s’agit, mais d’un produit éditorial bien emballé. Un roman prêt-à-penser, exportable, compatible avec les attentes d’un public Français inquiet de ses marges, de ses banlieues, de son histoire coloniale non digérée.

Pendant ce temps, le monde vacille :

Gaza est dévastée, des civils tombent en Palestine, au Liban, en Syrie, au Yémen et à Téhéran.

La France se réarme, frôle la récession et vend des armes en série pendant qu’elle prêche la paix.

Et que fait Kamel Daoud ?

Il continue a designer les memes cibles: Les femmes musulmanes, les Algériens, les binationaux, les corps racisés et les musulmans “pas assez intégrés”.

Dans une boucle sans fin, il rejoue la même scène, chronique après chronique, livre après livre.

Il n’écrit pas pour révéler le réel, mais pour le reconduire.

Si Le Point, Gallimard ou les grands médias l’aiment tant, ce n’est pas pour son audace littéraire.

C’est pour sa capacité à produire un discours « du Sud » qui valide les obsessions Françaises .

À faire passer des stéréotypes pour de la critique.

À déguiser une adhésion à l’ordre dominant en dissidence.

Kamel Daoud ne dérange pas l’ordre établi, il le renforce.

Non pas malgré ses origines, mais à cause d’elles.

Il est cette voix du Sud qui rassure l’Occident inquiet.

Un chroniqueur de la différence, qui reconduit chaque semaine l’idée que, finalement, le problème, ce sont les autres. Les “siens”.

Non KD n’a pas changé de camp : il l’a choisi.

Celui d’un récit figé. D’un monde binaire. D’une fiction politique qui masque sa fonction première : servir le confort intellectuel d’une époque qui préfère les citoyens du Sud qui s’excusent aux écrivains qui accusent.

Comme le dit Berrahou, son œuvre est un palindrome :

Elle se lit dans un sens ou dans l’autre.

Mais elle ne mène nulle part.

« Houris », ou les confessions d’un voleur de mémoire – Une enquête sur la fiction qui se voulait vérité.

Il est des livres qui, par leur silence, font plus de bruit que mille cris. Il est des mots, cousus à la main, qui trahissent des corps bien réels. Et il est des écrivains, enfin, qui se prennent pour Dieu, en croyant pouvoir tout inventer, même la douleur des autres. Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, est de ceux-là.

I. Un roman né sous de mauvais astres

Juin 2024. Pendant que les bombes réduisent Gaza en poussière et que le monde, figé, redessine ses lignes de fracture, Houris atterrit chez Gallimard. Un roman « troublé dans un monde trouble », vendra-t-on. Et dans le tumulte, un récit : celui d’une femme égorgée par les islamistes, qui survit et renaît mère.

En guise de préface, une phrase piégée : « Ce livre est susceptible d’enfreindre l’article 46 de l’ordonnance 06-01 de 2006 relative à la réconciliation nationale »(1). Autrement dit : ce livre serait illégal en Algérie. Un avertissement lourd, qui confère à l’auteur une aura de dissidence.

Sauf que cet article de loi n’a jamais été appliqué. Ni à Daoud, ni à d’autres écrivains Algériens. Et surtout, il fut promulgué dans un contexte très précis : le post-terrorisme, la paix fragile, les plaies encore béantes. Gallimard le sait. L’auteur aussi. Alors pourquoi l’imprimer en préface ? Pourquoi dégainer une loi caduque, sinon pour dramatiser, enjoliver, victimiser l’écrivain… tout en effaçant les véritables victimes ?

II. Aube n’est pas un mirage. Elle s’appelle Saâda.

Aube, personnage central de Houris, n’est pas le fruit d’une imagination littéraire. Elle est vivante. Elle a un nom : Saâda Arbane. Oranaise. Égorgée dans son enfance. Vivante malgré tout. Elle parle avec une canule. Elle se reconstruit, sans messianisme. Et surtout, elle n’a jamais donné son accord pour figurer dans un roman.

La confidence a été livrée à sa psychiatre. Cette même psychiatre partage la vie de Kamel Daoud. Le fil est ténu. Mais impossible à rompre. Houris n’est pas une fiction. C’est une effraction.

III. « Ce n’est pas elle, ce sont toutes »

Face aux accusations, Daoud nie. Il généralise, noie le poisson. Il parle d’une soixantaine de femmes. Égorgées. Canulées. Archivées. Il affirme avoir enquêté, en juin 2024, pendant un court séjour en Algérie. Un mois où, comme par magie, les chiffres lui auraient sauté au visage.

Mais sur le terrain, rien ne confirme ses propos. Le docteur Aggoune, spécialiste de la décennie noire, est formel : aucune patiente vivante avec une canule. Aucun recensement. Aucune trace d’une autre Aube. Et surtout, aucun précédent dans la littérature algérienne à ce sujet. Daoud est seul avec ses chiffres. Il les invente peut-être. Ou il les maquille.

IV. L’ombre d’un autre plagiat

Le pillage ne s’arrête pas à la vie de Saâda. Il touche aussi la mémoire collective. Nazim Mekbel, fondateur du site Ajouad Algérie Mémoires, affirme que plusieurs passages de Houris sont repris de son site sans autorisation, sans citation, sans la moindre reconnaissance.

Ironie noire : Ajouad est une initiative des enfants des victimes du terrorisme islamiste. Ces enfants, Daoud les fait parler à sa place. Il les dépossède de leurs récits. Puis les dissout dans sa fiction. Même mécanique, même violence que celle infligée à Saâda.

V. Une fiction en contradiction avec elle-même

Houris joue sur une symbolique forte : celle de la rédemption par la maternité. Aube survit. Elle enfante. L’Algérie renaît. Sauf que dans la réalité, Saâda ne porte pas le voile. Elle est citadine. Moderne. Et sa mère adoptive est une ancienne ministre.

Ce détail bouscule tout. Il inverse les rôles. En Algérie, l’État ne massacrait pas. Il fut lui-même victime. Les islamistes, eux, n’ont pas épargné les gouvernants. Le roman de Daoud brouille ces repères. Il recompose l’histoire selon un prisme flou, émotionnel, instable.

Et ce n’est pas nouveau. Dans son roman ÔPharaon, publié avant Houris, Daoud décrivait la décennie noire à travers une toute autre grille de lecture. Il se montrait plus ambigu, flirtait avec une forme d’empathie pour les islamistes, dénonçant un pouvoir corrompu et assassin. Gallimard n’en dit mot. Mieux : l’éditeur a effacé ce livre de la biographie officielle de l’auteur.

Faut-il comprendre que Daoud change de thèse selon les époques ? Ou selon les publics ? Et Gallimard, pourquoi entériner ce grand écart idéologique sans sourciller ?

VI. Gallimard : l’éthique en solde

Qu’une maison comme Gallimard ose publier Houris avec un tel flou sur ses sources, son éthique et sa logique éditoriale interroge. La préface qui brandit une loi algérienne tombée en désuétude. L’occultation de ÔPharaon. Le silence autour du plagiat. Tout cela compose un tableau inquiétant.

La maison Gallimard agit-elle comme un organe de validation coloniale, où la souffrance des autres devient un argument de vente ? Où l’exotisme remplace la rigueur ? Où le fantasme d’une Algérie islamisée en 2024 est plus vendeur qu’un portrait nuancé, donc moins sensationnel ?

VII. Un poison pour la littérature francophone ?

Le scandale dépasse Daoud. Il menace une génération entière d’écrivains francophones. Car en récompensant un roman bancal, bâti sur des témoignages volés, le Goncourt 2024 envoie un message toxique : ce n’est pas la vérité qui compte, mais l’effet de style.

Ce roman, qui se voulait cri de mémoire, est devenu un leurre. Et l’on pourrait bien s’en souvenir comme du jour où la fiction a trahi l’Histoire, où le roman a trahi le réel, où l’écrivain a trahi les vivants.

Last not least

À qui appartient une histoire ?

Et à quel moment devient-elle un vol ?

Et si l’avenir de la littérature francophone se jouait dans cette réponse ?

NDLR:

(1) L’article 46 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende à l’encontre de quiconque, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international.

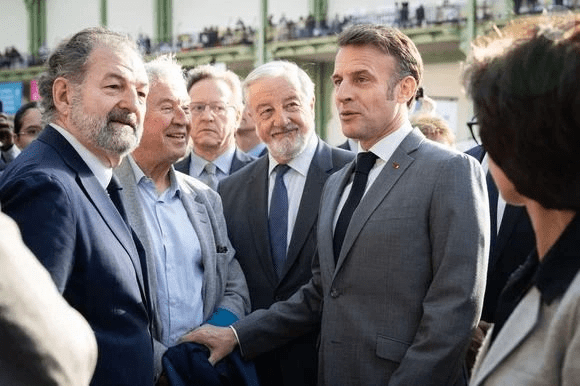

Emmanuel Macron-Kamel Daoud, les coulisses d’une conversation.

Couverture de la publication : 0

J’aime

Commenter

Envoyer

CONTRE-CHRONIQUE : L’écrivain, le roi et le miroir brisé

Par un Algérien qui n’oublie pas,

Il est à la mode de jouer au dissident dans les colonnes bien chauffées des hebdomadaires français. C’est devenu une métaphore lucrative : on crache sur sa terre natale pour mériter le brevet de lucidité à Paris. On prétend résister au fanatisme en se mettant au service de l’idéologie coloniale réactivée. Il ne s’agit plus de réflechir, mais de répéter : l’Algérie est maudite, irréconciliable avec la modernité, prisonnière de ses démons.

Kamel Daoud est devenu le griot attitré de cette litanie. Chaque semaine, il livre dans Le Point ce que l’éditeur attend : la preuve par l’écriture que l’Algérie est coupable. Coupable d’exister, d’avoir refusé la normalisation avec Tel-Aviv de Netanyahou, d’avoir décidé de soutenir les Palestiniens non pas contre les Juifs, mais contre un régime d’apartheid militaire. Mais Daoud a fait un choix : il a échangé la complexité contre l’audimat, la langue contre la répétition.

Il ose aujourd’hui se poser en défenseur de Boualem Sansal, emprisonné pour ses liens avec un réseau pro CRIF ayant appelé publiquement à remettre en cause les frontières de l’Algérie. Il évite de rappeler que Sansal était haut fonctionnaire, donc acteur du pouvoir qu’il critique. Il escamote le fait que Sansal a utilisé son statut pour entretenir des liens avec une diplomatie étrangère, dans un pays qui ne s’est pas encore prononcé sur la normalisation avec Israël. Nul n’est au-dessus des lois, combien même écrit-il moyennement.

Et que dire du silence de Daoud sur ses propres affaires ? Trois procès sont en cours pour plagiat. Son roman Goncourt 2024 est totalement inspiré du récit de Saada Arbane, survivante de la décennie noire. Hier, égorgée et laissée pour morte par les terroristes islamistes a l’age de 5 ans, aujourd’hui spoliée sans reconnaissance par le Goncourt and Co . Nulle mention de cela dans les tribunes métropolitaines. La France médiatique pardonne tout à ceux qui parlent mal de leur pays d’origine.

Dans cette guerre des mots, le Maroc joue sa partie : régime en crise, peuple rifain réprimé, journalistes en prison, roi absent et malade, mais Tel-Aviv de Netanyahou en allié fétiche. C’est un modèle que l’on veut vendre : taisez-vous, normalisez, pactisez. Daoud ne critique jamais cela. Parce que ce récit-là n’est pas rentrable.

Nous, lecteurs algériens, refusons d’être les figurants de cette littérature néocoloniale. Nous refusons que l’Algérie soit définie par des chroniqueurs devenus fournisseurs officiels de fantasmes. Nous exigeons le droit à la critique, mais aussi le droit à l’autodéfense intellectuelle.

Parce qu’à force de nous désigner comme les damnés irrécupérables, certains finiront par s’habituer à notre disparition symbolique.

Alors on écrit. Pas pour plaire. Pour résister.

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/kamel-daoud-boualem-sansal-coupable-pour-un-voyage-en-israel-en-2012–27-06-2025-2593104_32.php?fbclid=IwY2xjawLYFOxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE4QkI0c1ZJM0FLTms3aUw2AR4R3sCHsOKTePreUwtk2NJ8Yvk5nAWf9dnM8m1os1nWAIHckM-xB_sK0tBerw_aem_w1kaLobQIHzB3q0Ib3aEtQ

Série spéciale: Juste pour rire et ventiler vos nuits caniculaires.

Edito fictif.

Episode1.

(Texte retrouvé dans un carnet noir oublié à Sainte-Anne. Rumeurs d’un manuscrit en gestation.)

Lettre ouverte depuis ma cellule narrative

Par Kamel Daoud, ancien prix Goncourt, ministre déchu, chroniqueur évadé

Il paraît que j’ai perdu la raison. Il paraît que j’ai insulté Boualem. Il paraît que j’ai trahi l’Algérie, la France, Jérusalem, le CRIF, Léa Salamé et même le couscous. Il paraît que j’ai tout dit, tout nié, tout signé. Il paraît que je suis fou.

Mais vous savez ce qui est fou ? Ce n’est pas moi. C’est ce théâtre absurde où un écrivain devient ministre, puis pestiféré, puis exilé, puis demi-dieu en chute libre. C’est ce bal des masques entre Paris, Alger et Rabat, où chacun accuse l’autre d’avoir vendu son âme, alors qu’il n’en a plus depuis longtemps.

Je vais donc tout dire, ici, dans le silence moite d’une chambre blanche aux murs capitonnés.

Sansal, Jérusalem et les faux prophètes,

Boualem est parti à Jérusalem. Pas pour prier. Pas pour écouter. Mais pour exister. Il s’est affiché là-bas comme un vieux prophète en fin de tournée, clignant des yeux face aux flashs, appelant à “plus de dialogue”, comme on appelle un taxi qui ne viendra jamais.

Il a pris la pose, il a tendu la main, il a dit “je suis écrivain”. En vérité, il est devenu un kit de survie dans les dîners du CRIF, une fiole de parfum Algérien pour parfumer l’odeur du colonialisme inversé.

Je ne le juge pas. J’observe. Et j’écris. C’est encore ce que je sais faire de moins mal.

Macron, Mohammed VI et l’exil de salon

Quant à moi, j’y ai cru.

Un instant.

À la République, aux promesses, aux prix littéraires comme viatiques diplomatiques. Mais Macron n’est pas Mitterrand. Il distribue les prix comme on jette des miettes à des pigeons à la terrasse du Flore.

Alors oui, j’ai songé au Maroc. À Mohammed VI. À Casablanca comme lieu de rédemption. J’ai même dit, face caméra, que Rabat sentait moins l’hypocrisie que Saint-Germain-des-Prés. J’ai failli acheter un riad. Mais même là, je suis resté étranger.

Les binationaux, l’OAS et l’oubli,

Je suis revenu à Paris. J’ai dit ce que je pensais. Des binationaux qui haïssent leur origine et la réclament dans la même phrase. Des Algériens de France transformés en totems républicains, puis en déchets quand vient le moment de voter. J’ai insulté les fantômes de l’OAS. J’ai insulté l’oubli.

Et Léa ne m’a même pas répondu.

Dernière confession depuis le bord

L’Algérie a gagné la guerre du récit. Elle l’a gagné parce qu’elle a arrêté de parler.

Moi, je parle encore.

Trop, sans doute.

Trop fort.

Trop seul.

Juillet 2026.

NDLR:

Cet edito est fictif.

Le Goncourt de la dépossession : ce que l’affaire Saada Arbane dit du mépris français,

En 2024, un roman est couronné du plus prestigieux prix littéraire français : le Goncourt. Houris, signé Kamel Daoud, séduit par son « style », son sujet, sa charge tragique. Il raconte l’histoire d’une fillette algérienne, égorgée par des islamistes durant la décennie noire, survivante muette, ressuscitée par les mots.

Une fiction ? Non. Un plagiat ? Plus grave encore : une confiscation.

Car cette histoire, dans ses moindres détails, est celle de Saada Arbane, une femme bien réelle, bien vivante, et bien ignorée. Ce n’est pas une invention littéraire. C’est un récit de chair, de cicatrice, et de mémoire, recyclé sans consentement, déformé sans égard, et monétisé sans éthique.

Une enfant mutilée, devenue femme invisible,

À l’âge de 5 ans, Saada est victime d’une attaque terroriste dans un village d’Algérie. Égorgée, ses cordes vocales sectionnées, elle est laissée pour morte. Elle survit. Elle est recueillie, adoptée par une ministre Algérienne, Madame Zahia Mentouri, qui l’élève avec amour et exigence.

Saada grandit à Oran. Elle apprend à lire, à comprendre le monde. Elle parle — difficilement, par une canule, mais elle parle. Elle écrit. Elle pense. Elle n’a jamais quitté l’Algérie, jamais demandé d’asile en France ou ailleurs en occident, jamais quémandé d’antenne. Et peut-être est-ce précisément pour cela qu’on ne l’entend pas.

Une vie volée, mot pour mot,

Le roman de Kamel Daoud ne s’inspire pas vaguement de ce destin. Il le retranscrit minutieusement : le trauma, le mutisme, le cadre familial, les foulards de luxe, le tatouage, les détails médicaux… jusqu’à sa propre adresse.

L’histoire de Saada, vidée de son nom, devient Houris, un objet littéraire taillé pour les applaudissements des salons parisiens.

Le plus glaçant ? Saada affirme n’avoir jamais été informée. Et elle raconte que sa psychiatre — auprès de qui elle déposait ses souffrances — est l’épouse de l’auteur. Une trahison intime et médicale qui interroge lourdement l’éthique de la démarche.

Accuser la victime, blanchir l’auteur,

Lorsqu’elle découvre le roman, Saada parle. Elle refuse d’être effacée une deuxième fois — après avoir échappé à la mort, elle ne veut pas disparaître dans la fiction d’un autre. Elle dépose plainte. Elle alerte.

Et alors ? Silence.

Pire : la machine médiatique française se retourne contre elle. On murmure qu’elle serait “manipulée par les services Algériens”. Qu’elle “cherche à nuire”. On la psychologise, on la suspecte, on l’invisibilise. Pendant ce temps, Kamel Daoud enchaîne les interviews, les plateaux, les tribunes. Il nie. Il se dit persécuté. Il revêt le costume du “romancier harcelé par l’État Algérien”.

Cette inversion victimaire est d’une violence redoutable : l’agresseur devient martyr, la survivante devient suspecte.

Et personne ne vérifie, insinifiant est le nombre de ceux qui enquêtent. Il suffit de son prestige et de son réseau pour rendre sa version incontestable.

Une Algérienne qui ne rentre pas dans le cadre,

Pourquoi ce mutisme général ? Parce que Saada Arbane ne correspond pas au récit attendu.

Elle ne vit pas en France.

Elle n’est ni voilée, ni “sauvée” par la République.

Elle parle un français parfait.

Elle ne veut pas être une victime spectaculaire.

Et elle ose accuser un écrivain “intouchable”.

Dans les cercles postcoloniaux chics, on écoute les femmes du Sud seulement si elles viennent confirmer les récits convenus : l’exil salvateur, l’émancipation grâce à l’Occident, l’islamisme réduit à un décor. Saada, elle, ne joue pas ce rôle.

Une fiction coloniale sous vernis littéraire,

Ce que révèle cette affaire, ce n’est pas seulement un problème d’éthique individuelle. C’est un malaise structurel dans la façon dont les voix du Sud sont traitées dans la sphère culturelle française.

Kamel Daoud n’a pas “rendu hommage”. Il a parlé à la place. Il n’a pas donné une voix à une oubliée : il l’a dépossédée de la sienne.

Et la France intellectuelle, une fois de plus, a préféré le confort d’un récit bien écrit à la gêne d’une vérité dérangeante.

Ce que nous appelons:

Nous, le comité de soutien a Madame Saada Arbane nous demandons:

Plus d’enquêtes journalistiques indépendantes sur les faits.

Une prise de parole de la part des institutions littéraires françaises.

Un droit de réponse pour Saada Arbane dans les médias qui ont couvert le Goncourt.

Une réflexion de fond sur les mécanismes d’appropriation et d’effacement dans l’industrie littéraire.

Parce que ce silence, ce mépris, cette complicité passive nous concernent toutes et tous.

Parce que ce n’est pas un roman. C’est une mémoire volée. Et il est temps d’y faire face.