Une question est revenue avec insistance cette semaine. Pourquoi le monde entier entend-il et découvre-t-il ces scandales Américains qui, bien que situés à l’origine dans une géographie précise et définie, débordent systématiquement sur le reste du monde.

Qu’on se le dise, cette circulation ne relève ni du hasard ni d’un simple effet médiatique. Elle s’inscrit, plutot, dans une architecture de pouvoir, d’information et de finance dont les États-Unis constituent le centre de gravité.

L’affaire Epstein en fournit aujourd’hui l’illustration la plus nette. The New York Times, Vanity Fair, Herald Miami et d’autres n’ont pas seulement publié des documents. Ils ont reconstruit des réseaux d’argent et d’influence, rendu visibles des complicités institutionnelles et déplacé le centre de gravité du secret vers l’espace public.

Très rapidement, la presse mondiale s’est placée dans le sillage de cette presse Américaine qui s’est distinguée dans la production de faits vérifiés, de récits structurés et d’enquêtes de fond.

Or cette avance ne s’est pas construite dans un vide politique. Bien au contraire, elle s’est affirmée malgré les pressions de la Maison Blanche 2026 et son armada médiatique mobilisée autour de Fox News, X, Newsmax et Truth Social, etc. Ces machines narratives pro-Trump, pourtant puissantes et coordonnées, n’ont pas réussi à étouffer l’affaire ni à en neutraliser la circulation internationale. En effet, la visibilité s’est imposée là où le silence était attendu.

Toutefois, cette dynamique rappelle d’autres scandales Américains qui ont traversé les frontières et structuré l’espace public international. Fraudes financières systémiques, effondrements de conglomérats, abus de pouvoir dans les industries culturelles voire des dérives institutionnelles majeures pour ne citer que ces scandales. Sans entrer dans le détail, chacun a révélé des dysfonctionnements dont les effets ne pouvaient rester confinés à un seul territoire.

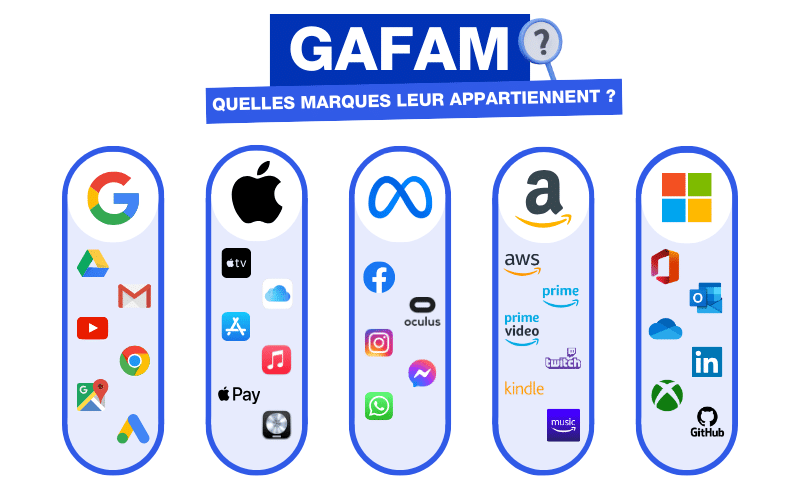

Aussi, le monde ne découvre pas ces affaires par accident. Il les reçoit à travers un système médiatique Américain structuré, concentré et influent, capable de transformer des faits locaux en événements globaux. La presse d’investigation Américaine ne se contente pas d’informer. Elle force le réel à sortir de l’ombre, elle contraint les puissants à répondre et elle empêche le système de refermer trop vite la parenthèse du scandale.

Et si la presse Mondiale s’y aligne, Ce n’est ,certainement, pas par mimétisme mais par nécessité informationnelle.

Nous rappellerons sans cesse que les victimes d’Epstein sont et resteront la priorité absolue. Mais l’état de la presse impose une vigilance tout aussi urgente. La concentration des médias entre les mains d’intérêts économiques n’a pas empêché, fort heureusement la présence de journalistes debout, rigoureux et indociles. Leur persistance empêche la normalisation du silence et c’est inespéré.

Restes que le défi est désormais global. L’affaire Epstein et ses retombées sur des personnalités et des décideurs mondiaux replacent le droit du citoyen à l’information à son niveau réel, non comme un principe abstrait mais comme une condition de survie démocratique. Si cette ligne cède, ce ne sera pas une crise passagère, ce sera l’hiver de l’information. Gramsci l’a écrit, immuable et prophétique « Le vieux monde se meurt, le nouveau est lent à apparaître et c’est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. »